今年是中华人民共和国成立75周年。几十年来,我国一代代医者薪火相传、滋兰树蕙,为守护人民生命健康筚路蓝缕、锲而不舍,共同铸就了祖国医药卫生事业今日的荣光。他们中有奠基者、建设者、改革者、创新者……本期开始,本版推出“口述历史”专栏,请老专家们重温他们在时代洪流中的点滴记忆,讲述感人事迹,以此回望我国医学发展历程和重要成就,展现医学前辈爱国奋进、励精图治的奋斗历程和科学精神。

■人物小传

韩济生,1928年7月生,中国科学院院士,神经生理学家、疼痛学家,北京大学博雅讲席教授,北京大学医学部第一批博士生导师,北京大学神经科学研究所名誉所长。他从神经化学角度研究针刺镇痛原理,首次阐明针刺人体穴位引起镇痛的时间、空间分布规律,发现针刺可激活身体内源性镇痛系统,释放出阿片肽、单胺类神经递质等物质。他经30余年的基础研究和临床实践研制出“神经调控仪”,以经皮穴位电刺激(TEAS)方法治疗疼痛和其他多种疾病。

在他的推动下,原北京医科大学神经科学中心成立并发展为神经科学教育部重点实验室、国家卫生健康委神经科学重点实验室。他曾创建中华医学会疼痛学分会、北京神经科学学会等,创办《中国疼痛医学杂志》;1990—2002年任世界卫生组织(WHO)科学顾问,1991—2002年任美国国立卫生研究院(NIH)顾问。2011年,韩济生获吴阶平医学奖;2022年获第二届谢赫·扎耶德国际传统医学奖(TACM2022国际奖)。

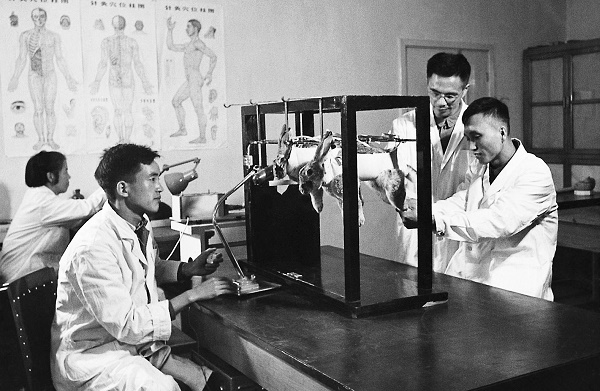

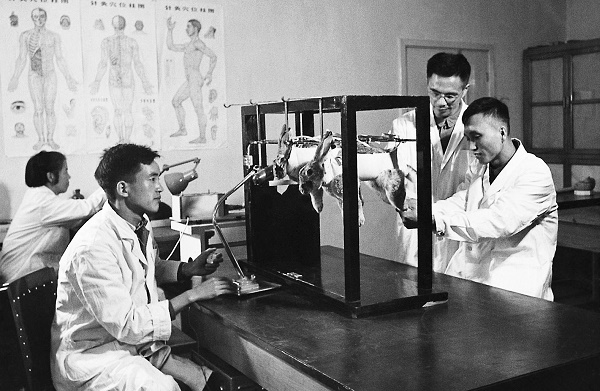

1972年,韩济生(右二)和同事们在进行家兔针刺镇痛实验。

笔者:请问您学医有什么渊源吗?

韩济生:我的父亲是医生,所以我从小是看着父亲为人们治病长大的。钱塘江的支流浦阳江横穿我的家乡萧山,河水之上,经常有找我父亲看过病的农民摇着船来送时鲜瓜果。我在这里看到了病人对医生的敬重,觉得当医生是很光荣的一件事,这也成为我儿时想成为一名医生最简单的初衷。

我们萧山有一种特有的寄生虫,叫姜片虫。我在上海医学院(今复旦大学上海医学院)上学时,教寄生虫课的教授说,在萧山,有一位叫韩松林的医生为他提供了姜片虫的标本。韩松林便是我的父亲。我在下面听课,听到了父亲的名字,那种感觉是很奇妙、自豪的。

笔者:能请您谈谈从上海医学院毕业后的工作经历吗?您是怎样来到北京医学院(今北京大学医学部)工作的?

韩济生:我是1962年9月到北医工作的。在上医学习时,毕业后做一名外科医生一直是我的愿望。但当时国家急需培养大量医生并开展医学科学研究,毕业分配时规定,我们全班同学只能从事基础医学工作,我被分配到大连医学院(今大连医科大学)生理教研室,跟随吴襄教授学习和工作。

当时国家要创立一批医学院,基础医学师资紧缺,我先后在哈尔滨医科大学生理系、北京卫生干部进修学院、北京中医学院(今北京中医药大学)做老师。那时,我从天坛的住所出发,骑车到位于北京东直门的北京中医学院,来回要花不少时间,为了能更高效地工作,我便晚上不回家,睡在办公桌上。领导看到了,就在我的办公室里放了一张医院的检查床。这样,我可以每周一早上去医学院,周六再回家。

1962年,北医的王志均教授需要招用生理学研究助手。此前,我曾参与吴襄教授、王志均教授共同编著的《生理学大纲》这本教科书的修订工作,因而被推荐给王志均教授,最终来到北医,得以有机会从事科研工作。

笔者:您来北医后,先是从事消化生理研究,还自制了脑定位仪,之后您又将研究领域转到针刺麻醉方向。您为什么在专业领域上进行了这么大的跨越?

韩济生:王志均教授是从事消化生理研究的著名专家,他一直有个不明白的问题:情绪为什么会影响消化道功能?在他的影响下,我开始接触中枢神经和消化生理研究领域。

研究中枢神经功能需要借助脑立体定位仪,我们借鉴了当时北京协和医院的仪器,用旧显微镜等器械的部件,特别是旧显微镜上带螺旋的标尺进行装配,可以对实验动物的大脑各部位进行精准定位。在实验中我们发现,定位好后,如果利用仪器刺激兔子下丘脑外侧区的摄食相关中枢,兔子就开始吃菜;刺激饱腹感相关中枢,兔子马上就停止进食,效果立竿见影。

20世纪60年代,我国很多地方在临床上开展针刺麻醉。我对这项技术存有疑问,认为它很可能像鸡血疗法、冷水疗法等一样,就是一阵风。但当时,中央认为应该对其原理进行系统研究,在北医,这个任务最终落在我身上。我现场见证了胸科专家辛育龄教授团队利用针刺麻醉进行开胸肺叶切除术的过程,也十分好奇针刺麻醉背后的原理,当即决定开展相关研究。其实从后来的研究看来,针刺麻醉这个词里,“麻醉”两个字是应该带引号的。通过针刺,人的痛觉变得迟钝,因此用“针刺镇痛”这个名称更为准确。

笔者:您是怎样发现针刺镇痛原理,并进入神经生理学研究领域的?

韩济生:要研究针刺镇痛原理,首先要能复制它的效果,看它到底会不会让人的痛觉变得迟钝。我们当时招募了大量志愿者,请北京航空航天大学的刘亦鸣教授制造了测定痛觉的仪器(钾离子痛阈测量仪)。实验过程中,我们在人体穴位上扎针,每隔十分钟测一次痛阈,观察多大的电流才能引起痛觉。我们发现,随着针刺时间延长,志愿者的痛觉阈值一直在提升,这种趋势在实验持续30~40分钟时开始趋缓。到达极限后,我们停掉针刺,志愿者痛阈又会慢慢地回到正常值。我们为66名志愿者进行了同样的实验,结果非常一致。找出规律后,我非常兴奋,想立即和同事们分享。可那时转头一看,时间已是深夜,整栋楼里都没人了。

既然痛阈的升高和恢复是一个缓慢变化的过程,我们推想,其中必有某些化学成分在起作用,这样的化学成分应该到脑子里去找。我们利用之前研制的立体定位仪在兔子身上做实验,证明接受针刺后,动物脑内确实产生了具有镇痛作用的物质。恰好,当时在世界卫生组织工作的朱章赓教授(我国公共卫生事业先驱)来校参观,在他的帮助下,我们获得了可以测定化学成分的相关试剂,发现接受针刺后,用于实验的兔子脑内5-羟色胺的生成与释放加强了,若将其作用阻断再进行针刺,则不会出现镇痛效果。

在神经生理学领域,针刺与5-羟色胺等神经递质的相关性像一组密码,如能破解,我们应该就能指挥大脑和神经系统按时、按需地生产和分泌特定化学物质。随着研究深入,我们有了更多发现:用不同频率的电针刺激大鼠,其脑内或脊髓会释放不同的化学物质。通过和美国斯坦福大学药理系主任哥德斯坦教授合作,我们证实,100赫兹的电针刺激可以让动物脊髓产生强啡肽,达到镇痛效果。

从这时开始,我也越来越多地被邀请在各种国际学术会议上作报告,领域涉及疼痛学、神经化学和药理学等,用确切的数据将针刺镇痛的具体机制和实际应用介绍给全世界。

笔者:在针刺镇痛研究中,您曾遭遇过怎样的困难?

韩济生:研究证明,针刺20~40分钟对人产生的镇痛作用最明显。但如果连续针刺3~5小时,针刺镇痛作用会随着时间的延长而逐渐消失,产生耐受。那么,发生耐受的物质基础是什么?这是我很长时间都不明白的问题。20世纪80年代,我有机会前往瑞典的研究机构进修。出发时,我将针刺耐受的鼠脑提取物一起带了过去,在当地实验室不分白天黑夜地进行纯化,希望找到其中的关键分子。但结果总是不尽如人意,想要提纯的物质很难从依附点洗脱出来。我只知道这个物质的分子量在1000左右,但不知道它究竟是什么化学结构。

1982年,我在美国圣路易斯大学生理和药理学系做演讲,提出了自己遇到的困难。会议结束后,该校药理学系的本菲尔德博士找到我,说胆囊收缩素的分子量在1000左右,这种物质具有对抗吗啡的作用。后来经过无数次实验,我们证明对镇痛作用产生耐药的物质就是八肽胆囊收缩素。

笔者:您在国际上多次进行过关于针刺镇痛原理的报告,其中有哪些让您难忘的经历?

韩济生:在进行针刺镇痛研究时,为保证测定痛阈的实验更加精准、更好控制,我们和北航的刘亦鸣教授合作制造测痛仪,观察用多少伏特的电压能达到中医“得气”的效果。有次我在国外做报告时介绍,我们是用电压值来表示刺激强度的。有听众提问:电刺激是电流在起作用,请问你用的电流是多少?我一时回答不出,因为我们的研究是以电压为标准,没有测电流。回国后,我们立刻进行了相应改进,制作了恒流刺激仪器,用电流的毫安数为标准,不受人体电阻变化的影响。其后,国际标准组织在制定电针仪标准时,也对电流毫安数进行了描述。这证明,国际交流对科学发展有极大的促进作用。

另一个让我印象深刻的是,1997年美国国立卫生院(NIH)召开的有关针刺疗法的听证会。这场会议将决定美国是否承认针刺疗法的有效性和安全性,是否为其提供更多资助并开展研究,以及其能否得到医保覆盖。会议邀请了医学专家、律师等社会各界1000余人参会。在那场会议上,我是第一个大会报告人,感到压力很大。最终,那次听证会取得了突破性的成果,为针刺治疗在美国受到承认并纳入医保提供了有力支持。

笔者:如今,距您进入针刺镇痛研究领域已过去了半个多世纪,您认为现在大家对此技术所持观念有什么转变?

韩济生:我觉得,变化是有的,但没有我曾经预想得那么大。如今,科学研究已经明确,不同疾病用不同参数的电针或经皮穴位电刺激进行治疗可以取得很好的疗效,但相关疗法在医学界和社会上认知度不高。

这一现象出现的原因,首先可能源于理解上的区别。中医出身的研究者通常更重视对传统医学的传承,注重对手捻针等技巧的钻研。其次,我们的推广工作也做得不够。许多大医院的疼痛科或针灸科都有电针仪,但多数较重视强度,不太重视频率、波宽等参数。我想说的是,手捻针需要传承和深入研究,其中学问很大。但电针和经皮穴位刺激也有其长处,例如可以用标准化电子处方对明确的科研成果进行推广。

笔者:很多评论认为,您的贡献为中医的现代化发展之路起到了示范作用。对于相关话题,您是怎么看待的?

韩济生:传统中医药学中蕴含着古人的智慧。运用现代技术方法解读这些经验,需要成熟的科学思维模式。按传统中医理论的说法,针灸的作用是调理气血。但气血、阴阳、五行等中医名词,西医并不熟悉,外国人恐怕是理解不了的。我在科研实践中,其实是绕过了这个难题,不去探究这些理论概念,而是从阐释科学事实的角度入手来做研究的。

我认为,无论中医、西医,其目的都是将机体从疾病态转化为健康态,中医、西医的技术方法作用于机体发挥治疗效应时,必引起某些可预测、可描述的变化,这些变化就是科学事实。只要将这些变化说明白、讲清楚,就诠释出了这种疗法的科学内涵。(来源:健康报)